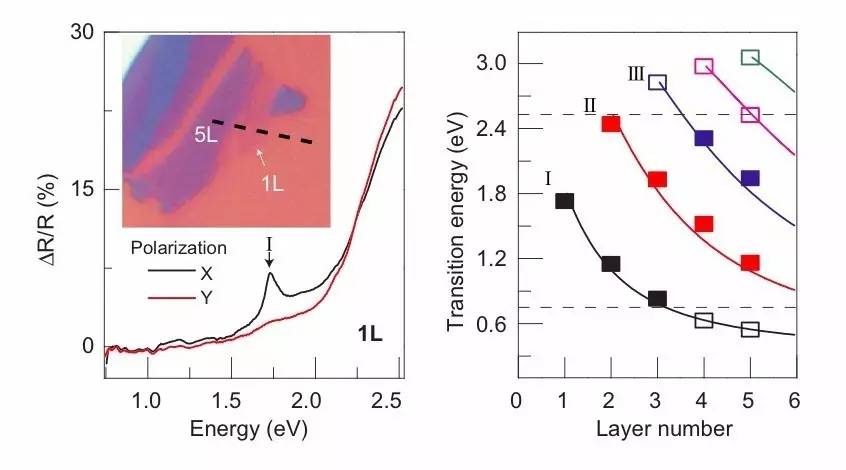

北京时间9月20日,张远波教授课题组与美国加州大学伯克利分校王枫教授课题组、中国科学技术大学陈仙辉教授课题组等课题组合作完成的关于少层黑磷能带结构演变的文章在线发表于《自然•纳米技术》(Nature Nanotechnology)。我系博士研究生李力恺为文章第一作者🦻。 近年来🚵🏻♂️,新型二维材料的发现为凝聚态物理研究及新型应用器件的发展带来了突破性进展的可能性。其中😘,材料的能带带隙是一项重要的性质,直接关系到样品的电学和光电性能。在人们已知的二维材料中👩🏫,虽已有零带隙材料和较大带隙的半导体材料,但带隙从0.3eV到1.5eV这一范围的材料一直未被发现。这一能量范围覆盖了光谱中从可见光到中红外光的波段,对远程通讯🔪、传感器、太阳能电池等一系列光电技术的发展具有重大意义👺。同时🧑💻,这一能量范围也与现有半导体技术中的硅和以及三五族半导体的带隙相匹配🧼,使得具有这一带隙的材料具有极大的研究价值和应用潜力。 黑磷是近年新发现的二维层状材料😂。黑磷的块体具有0.3eV的直接带隙👲🏽。由于黑磷中层与层间的耦合,当黑磷从块体逐渐变薄时🦻,理论发现其能带结构将发生较大变化💆🏽♂️,导致带隙逐渐增大🧙🏽,直至单层的1.5eV。在此过程中🧑🏼⚖️,黑磷将保持直接带隙的特性,这预示黑磷将具有很高的光电耦合效率。然而,迄今为止,这些现象并没有直接的实验证据。 张远波教授课题组与合作者们运用光学手段系统地研究了黑磷能带结构随层数的变化🏇🏿,并发现了一系列新现象🤸🏿。首先,通过测量黑磷的光学吸收谱首次确定了单层、双层及三层黑磷的带隙分别为1.73eV,1.15eV和0.83eV,这与硅的带隙(1.1eV)和远程通讯(0.8eV)光子能量相匹配💁🏽;其次🍑,通过进一步测量黑磷的发致发光谱(photoluminescence)🌮,发现黑磷的发光峰能量与吸收谱中的吸收边能量高度重合🧝🏼♂️,从实验上首次证明了黑磷的直接带隙特性🙌🏽,并发现其直接带隙特征不随层数发生变化🗝;最后🦻🦕,在两层及多层的黑磷中🧝🏽♂️,研究人员于吸收光谱中高于带隙能量的位置发现了新的共振峰👩🏿🦱,并通过进一步分析发现它们源于材料中电子在次能级中的跃迁🤾🏽♀️,从而揭示了黑磷能带结构随层数变化的过程,并由此得出了黑磷层间相互作用的强度信息。以上实验结果与理论计算结果吻合。 该项实验结果揭示了黑磷的巨大研究和应用潜力。黑磷随层数可调的带隙能量填补了其他二维材料的空白📽,覆盖了重要的光谱波段↖️,而黑磷的直接带隙特性极大地提高了其光吸收效率,结合它本身的高载流子迁移率🙋🏻,使得黑磷在通讯及能源方面具有重要的潜在应用价值。 (本文转自杏悦登录微信公众号)